きのう今日と酷暑がつづく。暑いなか、自転車をこいで10キロ先の西東京市の団地に向かう。無趣味な母親が一日自宅にいて退屈しているだろうから、顔を見に行こうと思ったのだ。毎回、違った道を通るようにしていると、ちょっと心惹かれる風景に出合ったりする。気が向いた道を自由に走れるのが、自転車の楽しいところである。

きのう今日と酷暑がつづく。暑いなか、自転車をこいで10キロ先の西東京市の団地に向かう。無趣味な母親が一日自宅にいて退屈しているだろうから、顔を見に行こうと思ったのだ。毎回、違った道を通るようにしていると、ちょっと心惹かれる風景に出合ったりする。気が向いた道を自由に走れるのが、自転車の楽しいところである。

・・・・・・・・

変形菌探しに行った14日の写真をFacebookに挙げたので、関心のある方はどうぞ。

https://www.facebook.com/hitoshi.takase.75

変形菌については勉強中なのでいずれ書くが、顕微鏡でのぞくととてもカラフルで美しい世界である。はまりそう。

・・・・・・・・

写真家の石川文洋さんは1週間前の9日、北海道の宗谷岬から日本縦断の旅をスタートした。文洋さんは、共同通信に週一で旅日誌を連載するという。

復刊された文洋さんの『戦場カメラマン』のページを繰ってみる。遥か昔に読んだ記憶はあるが、内容を忘れているので新鮮である。

1,964年4月、世界一周無銭旅行のため、文洋さんは日本を出発した。当時は若者にとって海外旅行は手の届かない世界である。沖縄からボリビアへの移民団を乗せた船に(沖縄は南米への移民志願者が多かった)運よくタダで乗船させてもらい、香港に向かったときに持っていたお金はたった27ドル。香港で何とか稼ぐしかない。たまたま紹介してもらったカメラスタジオでアルバイトをしていたら、ベトナム行きの仕事が割り振られ、8月に生れて初めて飛行機に乗った。これがベトナムのかかわりのきっかけだというのだから、人生は分からない。

文洋さんを日本から飛び出させたものは、日本で生きることへの絶望感だった。その延長だったのか、戦場に出ることにもためらいはなかったようだ。

《日本にいたときの、あのからだがおしつぶされるような重い圧力のある、東京の雰囲気の中で、自己を失うまいと悩み、針の山をころげまわるような心の痛みと、その後にくるポッカリと胸に穴のあいたような、あのむなしい失恋の苦しみ、私はその中から、はいずるようにしてのがれてきた。だから私には、東京での生活には耐えることができなかったのだという敗北感があり、その気持ちをうち払うように戦場へ出て取材をした。」(P54)

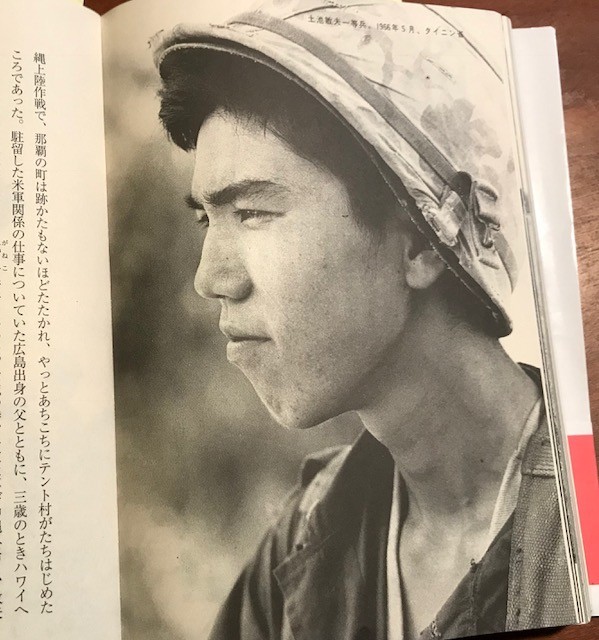

文洋さんはベトナム戦争を書いているのだが、そこここに「沖縄」が顔を出す。生れは首里で4歳まで育ち本籍も沖縄だ。1966年、沖縄出身の米軍兵士、土池(どおいけ)敏夫一等兵を取材している。まだ19歳の若さだった。兵役につくと、米国の市民権を早く取れるので志願したのだという。文洋さんとのやり取り。

《―沖縄で仕事をする気はなかったの?

「基地ばかりの沖縄で生活するなんて、もうたくさんだ。ぼくの父は米軍につとめて、一家の生活をみてくれたのだけれど、基地がどんどん大きくなるのはほんとにいやだった。そんな沖縄にいて、どんなまともな仕事ができるんだい。ぼくは将来どうしたらいいのか、全然希望が持てなかった。だれに聞いたって、教えてくれなかった。・・」》(P236-237)

土池さんは悩み、絶望して、入隊を決断したのだった。当時は日本本土の米軍基地が、どんどん沖縄に移転されていく時期で、施政権返還前で、東京に行くのにも米民政府の許可証を取る必要があった。

《―それじゃ、基地のきらいな君がどうして入隊なんかしたの?

「沖縄から離れて世界へ出るには、これが一番の早道なんだ。兵役の三年間だけ歯をくいしばって辛抱すれば、あとは自由だもの」

沖縄から離れて自由に生活するために、彼はベトナムで戦っている!「沖縄」を捨てて、その代わりに「自由」を手に入れようとしている!(略)今までに、これほど切実な自由という言葉を聞いたことがない。》(P239-240)

一緒にベトナムの米軍基地でビールを飲みながら、今度の休暇には沖縄のおばあさんや友人に会いたいといい、家族に見せたいから写真を送ってくれと言って別れた土池さんは、その2ヵ月後、カンボジア国境での解放軍との激戦で戦死してしまう。土池さんはおばあさん子で、その家は偶然にも、文洋さんのお父さんの家のすぐそばだった。文洋さんが土池さんの死亡を伝えると、土池さんが生き甲斐だったおばあさんは取り乱し、後を追って死ぬと泣いたという。

沖縄では、第二次世界大戦の米軍上陸で、島の形が変わるほど弾薬を撃ち込まれ、12万人以上の県民が死亡した。文洋さんはベトナムの戦場を見ながら沖縄を思い出すことがたびたびあったという。

文洋さん、65歳のときも日本縦断をしており、その時は一日平均30キロ歩いたが、今回はセーブして20キロ弱にしているそうだ。それでもこの暑さ。まだ北海道とはいえ体調に注意して歩いてほしい。いま、文洋さんは「基地のない沖縄を」などと書かれたTシャツを着て歩き続けている。