長月、節季は処暑(しょしょ)を過ぎてもう白露(はくろ)。朝夕に降りる露のことを白露といい、残暑も終わりにむかうはずだが、きのう今日と東京は最高気温33℃と暑さが続く。

7日から初候「草露白」(くさのつゆ、しろし)。次候「鶺鴒鳴」(せきれい、なく)が12日から。17日からが末候「玄鳥去」(つばめ、さる)。そういえば近年、ツバメがほんとに少なくなったがなぜなのか。

LED街灯の導入で昆虫の個体数が激減しているとの報告があるが、それが都会で小鳥を見なくなったことに影響しているのだろうか。

https://www.afpbb.com/articles/-/3363421

・・・・・

去年ウクライナを取材して驚いたことの一つに、市民のボランティア活動の活発さがある。1991年の独立以降、深刻だった経済の低迷に加え、ロシアの全面侵略で生活苦が進んでいるはずなのに、どこに行っても助け合い精神がみなぎっていた。いつなんどき誰がミサイルでやられるか分からない毎日、親戚、友人の誰かが戦場で戦い死傷している現実。そして何より、独立を守り抜く強い意志が、力を合わせて戦いに貢献しようという社会的合意を作っているのだろう。

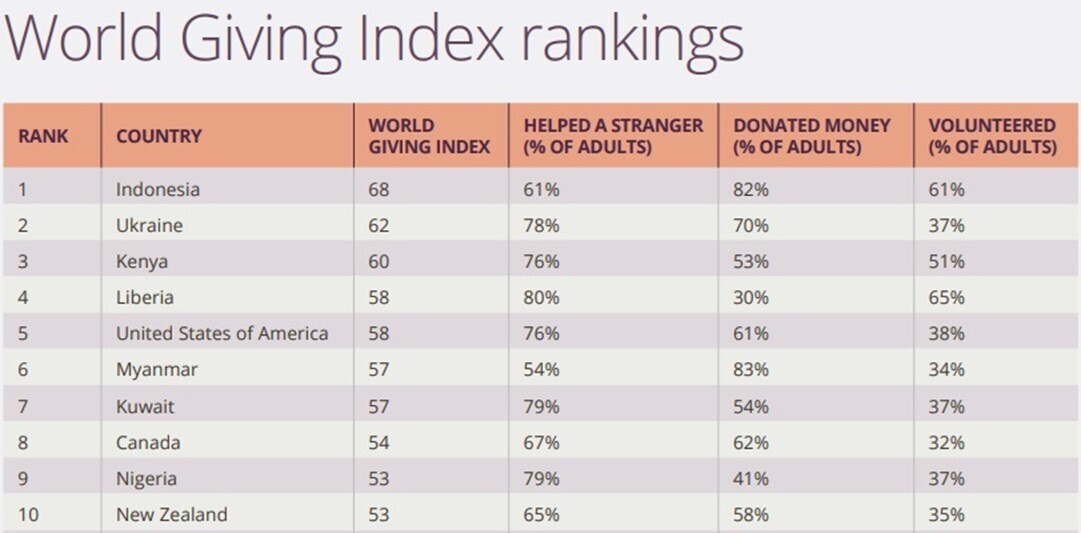

イギリスの団体が毎年、各国の国民がどれだけ人助けをしているかを示す「世界寄付指数」(World Giving Index)を発表している。

過去一カ月に、①見知らぬ人を助けたか、②慈善活動に寄付をしたか、③ボランティア活動をしたかの3項目を質問し、その回答をランク付けしている。順位の高い方がより人助けをする国となるのだが、去年、ウクライナは世界第2位だった。私の現地での印象が裏付けられている。

ところで日本は142カ国中、139位、下から4番目とお恥ずかしいかぎり。

前回のつづき―平野高志さんによるウクライナの市民社会について。

《ウクライナの市民社会が志向する「改革」とは、基本的に社会をEU型に近づけること、ソ連時代の非効率な諸制度を西側の現代的な制度に近づけることを意味する。そのための具体策として、汚職対策、公正かつ独立した司法、透明性と質の高い行政・医療・教育・治安機関、民主主義諸制度の強化などが打ち出されている。市民社会において、ロシアの制度の方がEUのそれより優れており、ウクライナの社会をロシア型に近付けるべきだと主張する専門家はいない。》

だが、オリガルヒや各政党、ロシアや欧米からの影響をはじめ、ウクライナの政治を左右する諸要素との関係の中で、市民社会の主張がすんなり通るわけはなく、複雑な抗争、妥協の中からベクトルが出てくる。このメカニズムはどの国にも共通で、以下のウクライナの市民社会の達成には、むしろ日本に示唆することが多いと私は感じた。

大半のオリガルヒは既得権益の維持を目的に、政界に彼らの意向を汲む人物を送り込みたがる。他方、市民はオリガルヒを忌避しており、その影を感じさせる政党は支持を伸ばしにくい。これに対して、UE型改革を施行する市民社会の専門家は評判が高い。そこで各政党は、選挙を意識して、潤沢な資金と報道機関への影響力を持つオリガルヒと一定の関係を保ちつつ、同時に市民の信頼を得るために市民社会の専門家を自勢力に引き入れる傾向がある。専門家も、政党の組織力や、元芸能人のゼレンシキー大統領のような全国規模のカリスマ性があるわけではないため、個別改革の実現を目標に、立場の近い政党から出馬する場合がしばしばある。その結果、政界には政治勢力、オリガルヒ、市民社会が進出し、それぞれの思惑が重なって共闘する場合もあれば、しばしば激烈に対立することもある。

特に2014年以降はG7やIMFといった外部勢力がそこに加わり、ウクライナ国内の各勢力と協議し、支援や融資の条件を提示しながら改革を推し進めてきた》。

少し補足すると、ウクライナのテレビは2014年のロシアによるウクライナへの侵略(クリミア、ドンバス)でロシア発の放送が禁止されたあと、ほとんどのチャンネルがオリガルヒの影響下にある。私も市民から、オリガルヒに関係する汚職の話などがテレビでは報道されないなどの不満の声を聞いた。

また、ゼレンスキー氏が人気者になった番組「国民の僕(しもべ)」を放送したテレビ局「1+1」はコロモイスキーというユダヤ人オリガルヒの影響下にあり、ゼレンスキー氏の政界進出もコロモイスキーが支援したとされている。

去年9月2日、ウクライナ保安庁(SBU)はコロモイスキーを資金洗浄や詐欺の罪で起訴、ゼレンスキー氏が自分の「後ろ盾」を切ることで汚職撲滅の本気度を示したと評判になった。

では、市民社会によって実現された改革にはどんなものがあるのか。

《ウクライナの汚職問題の根本には、非効率なソ連式の制度が残っていることがある。例えば政府は、各施策の合理性よりも結果の数字を重視するため、質を疎かにしがちだ。官僚機構は肥大化し、国家サービスには無駄が増える。そして、それぞれの組織は透明性を欠く。諸問題の大半はこれらが原因である。同時に、汚職が長年蔓延してきたため、「汚職をしても罰せられない」と人々の認識に根付いてしまっていることも大きな問題だ。そのため、諸制度の改革と並行して、市民の間に「汚職をすれば罰せられる」という認識を定着させることが求められた》。

ここでまた補足すると―汚職が蔓延した社会では、市民にもそれが「伝染」し、医者や学校の教師に付け届けして便宜を図ってもらったり、ちょっとした仕事を頼むにも鼻薬を利かせるのが当たり前になってくる。それが常態化すると、自分も付け届けする側だけでなく、される側にもなり、汚職に関する感覚がマヒしてくるのである。

《そこで市民社会の専門家が提案したのが、政権高官の汚職に特化した捜査機関・検察・裁判所の新設である。国民の信頼を失っている旧来の捜査機関・検察・裁判所を短期間で改革するのは困難であると考え、新規のエリート法執行機関を設置しようというのである。

これには政権側も抵抗を示し、2014年のマイダン後に誕生した親欧米のポロシェンコ政権も様々な形で抵抗した。しかし、汚職問題専門NGO「アンタック(AntAC)」や国際NGO「TI」のウクライナ支部、また司法改革専門NGO「デューヒ」などが国民に向けて熱心な啓蒙活動を行い、政権に多大な圧力をかけ、およそ5年をかけて汚職対策専門の捜査機関NABU・検察SAP・裁判所HACCの設立に成功した。これら3機関のトップや職員選考には、外部勢力の影響力を極力排除した入念なプロセスが導入されている》。

ここまで読んで、日本の政治改革が全く進まないのに比べ、この政治プロセスに、なんと健全なことよ、とうらやましささえ感じる。見習いたい。

なお、文中のポロシェンコ大統領は「チョコレート王」と呼ばれる大財閥で、ロシェンという彼の会社のチョコを私もお土産で買ってきた。

《現在これらの汚職対策機関は、与野党国会議員や大統領の側近なども容赦なく拘束・訴追し、汚職犯罪への抑止効果を生み出している。これら機関による有罪判決は2022年末時点で累積799件、ロシアによる全面侵攻の始まった2022年にも約750件の汚職犯罪捜査が行われている。ゼレンシキー大統領の側近も過去に収賄容疑を伝達されており、また今年8月9日には、アナトリー・フニコ最高会議(国会)与党議員が違法な土地取得の斡旋により賄賂を受け取った容疑で逮捕された。(略)

現在、ウクライナ最高会議で汚職対策委員会の委員長を務めるアナスタシヤ・ラジナ(与党)は「アンタック」出身で、第一副委員長のヤロスラウ・ユルチシン(野党)はTIウクライナ支部の前代表であり、汚職対策における官民の連携を促している》。

このほかにも、去年の記事から拾うと―

去年5月には、「ウクライナ国家反汚職局(NABU)と反汚職専門検察(SAP)は16日、270万ドル(約3億7千万円)の「違法な利益」を関係者とともに得た疑いで、ウセボロド・クニャジエウ最高裁長官(43)を拘束したと発表した」がある。最高裁長官、つまり三権の長の一人を摘発したのである。

政界の金権腐敗事案の基本的な調査も封じたまま、与党総裁選に突っ走っている我が国の惨状を見るにつけ、戦時下という国家危急の事態のなかで、ここまで民主的な政治プロセスを進めているウクライナは称賛に値する。

(つづく)