きのうは啓蟄(けいちつ)。よく知られた春の節気だ。

「蟄」の字は「蟄居」などと用いられ「虫が地中にとじこもる」の意。「啓」は「啓(ひら)く」という意味で、巣ごもりをしていた虫が、穴を啓いて外に出てくる時節が「啓蟄」だ。

私はフキノトウの天ぷらで春を味わった。

初候は「蟄虫啓戸(すごもりのむし、とをひらく)。

10日からは次候「桃始笑(もも、はじめてさく)。

15日からが末候「菜虫化蝶(なむし、ちょうとなる)。

次候の「笑」と「咲」は字源が共通だそうで、口扁に笑と書いて(口+笑)「咲」になったという。花が咲くように娘さんが笑う・・いいですね。

「桃」といわれても、私のように植物に不案内だと、桜、桃、梅、いったいどれなんだと迷うことがあるが、それぞれはっきり違うという。以下、ネットにのっていた豆知識。

まず花弁の形は―

桜:先が割れている(たしかに桜のマークは先割れの花びらだな)

桃:尖っている

梅:小さく丸い

つぎに花柄(かへい、花を支える茎の部分)は―

桜:花柄が長い

桃:花柄が非常に短い

梅:花柄がない(枝に直接咲く)

さらに花芽は―

桜:花芽は1節に複数個

桃:花芽は1節に2個

梅:花芽は1節に1個

なるほど、これで迷わずにすむ。

・・・・・・・・・

4日のミャンマー関連ニュース。

日本在住のミャンマー人およそ300人が、外務省に対してアウン・サン・スー・チー国家顧問らの解放などを訴えたほか、代表者が外務省の担当者に要請書を提出した。

茂木外務大臣に宛てた要請書では「武器を持たないデモ隊を攻撃したり殺害したりすることは、人道に対する犯罪行為だ」、「日本政府には、さらなる流血の事態となる前に、現在の危機を解決するための断固とした行動をとることを強く要請する」と訴えている。

また、東京外国語大でビルマ語を学ぶ学生有志6人が、外務省を訪れ、デモ参加者への弾圧の停止などを求める約3万8000筆の署名を手渡した。代表者の男子学生(20)は、対応した山田欣幸・南東アジア第1課長に対し「日本はNLD(国民民主連盟)と国軍の両方にパイプを持つとされるが、現状では国軍に明確な姿勢を示していないように思える」と述べ、外交ルートを通じた積極的な取り組みを要請した。

すばらしい。日本人学生が他国の人権侵害でこういう行動を採るのは珍しい。

今回は世界が日本政府の働きを見守っているのだ。しかるべき対応を期待する。

ミャンマーからNHKにインターネットを通じてコメントを寄せたデモの呼びかけ人が、これは「最後の闘いだ」、「反クーデターなどではなく、革命だ」と語っていたのが印象的だ。

「これは何十年にもわたって市民を虐げてきた軍に対する最後の闘いです。これは単なるクーデターへの抗議ではなく革命のようなものなのです」(NHK)

軍の弾圧が強まるなか、彼女はどうどうと顔出しで取材に応じている。万が一の覚悟ができているのだろう。革命なのだ。

1988年以降の民主化運動から30年余りを経て、運動の形態も、参加者の意識も大きく様変わりしている。グローバル化をはじめ激しい変化の時代を生きていることを感じる。

・・・・・・・・・

東日本大震災から10年の節目を迎える。

5日の「朝日新聞」朝刊に原発事故「第10回避難者共同調査」の特集記事が載った。

震災後、福島県の11市町村に避難指示が出され、約8万8千人が対象になった。住民票がある人のうち、その自治体に住んでいるのは約2割(双葉町は全町民が避難中)で、今年1月現在の避難者は約3万6千人、その8割は福島県外で暮らすという。

いまも避難指示が続くのは7市町村に残る「帰還困難区域」で、東京23区のほぼ半分にあたる。

まだ先の見通しがわからない地域も多い。

3月3日の夜、「第10回 江古田映画祭 3.11福島を忘れない」で映画『ふるさと津島』を観てきた。

https://www.facebook.com/ekodaeigasai/

「江古田映画祭」は2013年から開催され、震災関連の映画を中心に上映されている。

『ふるさと津島』は「ふるさと津島を映像で残す会」が、いまだに「帰還困難地区」になっている浪江町津島の記憶を100年後の子孫たちに遺そうというプロジェクトで作った映画で、撮影・監督は、報道写真家・映画監督の野田雅也さん。http://www.nodagra.com/about/

これが実にすばらしい映画だったので、次回紹介したい。

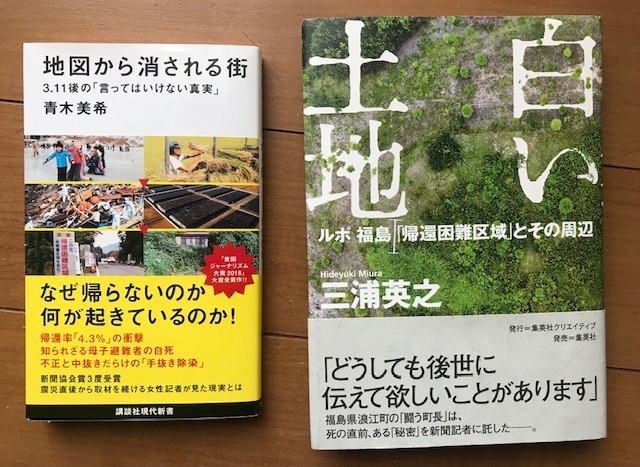

会場は「武蔵大学」1号館の前にある「ギャラリー古藤」で、そこに置いてあった本2冊、三浦英之『白い土地』と青木美希『地図から消される街』をちょうど読みたいと思っていたので購入した。

三浦氏も青木氏も以前から注目していた「朝日新聞」の記者で、粘り強い取材を続けている。

三浦氏については5年前のブログで「南スーダン情勢は、朝日新聞ヨハネスブルク支局の三浦英之記者がダントツでいい取材をしている」と紹介した。

青木氏については8年前、「青木記者は(略)調査報道はネットメディアにはできない、権力監視のツールだと言う。自信をもってこういい切れる記者はなかなかいない。立派だ」と触れている。

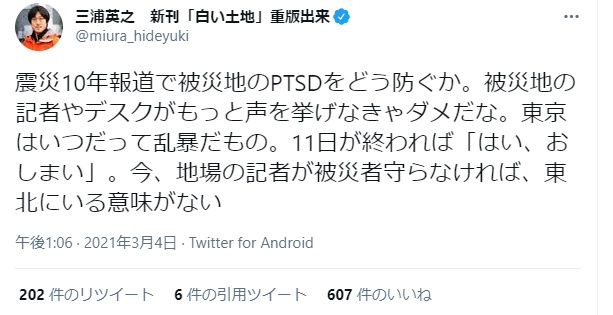

その三浦英之氏、ツイッターで震災10周年の報道の仕方に懸念を示している。

《2月下旬から新聞やテレビで震災10年の報道が増えてきて、ずっと体調が悪い。「災害特派員」にも書いたけど、僕は完全にPTSD。取り組んでいた原稿を早めに手放しておいて良かった》(4日)に続いて―

精神的な傷は時間がたつほどむしろ深まることもあるようだ。先に展望を持てないまま時間だけがすぎて「棄民」状態が続けばなおさらだ。メディアもそれへの配慮をしていないとの指摘にはっとさせられた。

映画『ふるさと津島』の浪江町の帰還困難区域・津島地区の住民513人を対象にした調査では、その半数近くにPTSDの疑い、3割近くにうつなどの疑いがあるとの結果がでた。復興の陰で避難者たちの「心」の問題は深刻である。(クロ現2020年3月11日)

先に挙げた朝日新聞特集の「記者の目」には「取材を断られた理由は」という文章が載っており、注意をひかれた。

《最近、原発事故の避難者2人から取材を断られた。いずれも避難指示の対象にはなっていないが、自主的に県外に避難した人だ。

実名での取材依頼に、1人は「命を守ろうと自分で判断したので恥じることはないが、故郷を捨てて出て行った負い目がある。戻った今も、友達の誰とも会っていない。新聞に出るのは無理です」と語った。

子供を連れて実家に戻ったもう1人は「放射線量が高い場所があって今も怖さがある。でも親類から『まだそんなことを言っているの?』という目で見られている。取材で口にする雰囲気ではないんです」。》

そしてこれを書いた福島総局の深津弘記者は、《体験を「語りたくても、語れない」人がいまだにいる。それが震災10年の現実の姿だ》と結んでいる。

青木美希氏は先の本にこう書いている。

《避難者に向けられる目は次々と変わった。当初は憐れみを向けられ、次に偏見、差別、そしていまや、最も恐ろしい「無関心」だ》

とにかく、もっと知らなくては。