きょうは投票日。少しでもマシな候補をしっかり選びたい。

それにしても地方選挙とはいえ、気候変動・カーボンニュートラルを重要公約に挙げる候補がほとんどいないのはどうしたことか。このあたりも日本の「後進国」ぶりがうかがえる。

アフガニスタン取材の放送につき、おしらせです。

4月18日(火)のテレビ朝日「報道ステーション」で私たちのアフガニスタン取材のうち少女たちの「地下学校」が特集で放送されました。事後報告になってしまったことをお詫びします。

また、きょう23日(日)午後8時から、アフガニスタン取材報告が、岐阜県恵那市のケーブルテレビ「アミックスコムえなっコチャンネル」とYouTubeで同時に放映、公開されます。

これは私たちのアフガニスタン取材映像の一部と、ZOOMでの私のインタビューで構成された50分番組です。番組制作スタッフとはZOOMでのリモートの打合せだけでした。遠隔で番組ができる時代なのですね。

私たちのアフガニスタン取材は、これで地上波テレビ(テレビ朝日)、衛星放送(BS11)、ケーブルテレビで放送されることになります。また、雑誌(望星)、ネットマガジン(デイリー新潮)、各種の講演会、対談などでも発信しています。さまざまなメディアに映像を提供し、ご協力しているので、ご関心あればご連絡ください。

・・・・・・・

八重山の海はとびっきり美しいのだが、いま漂着物とくにプラスチックごみが大きな問題になっている。

・・・・・・・・

政府が学術会議法の改正を強行しようとしている。

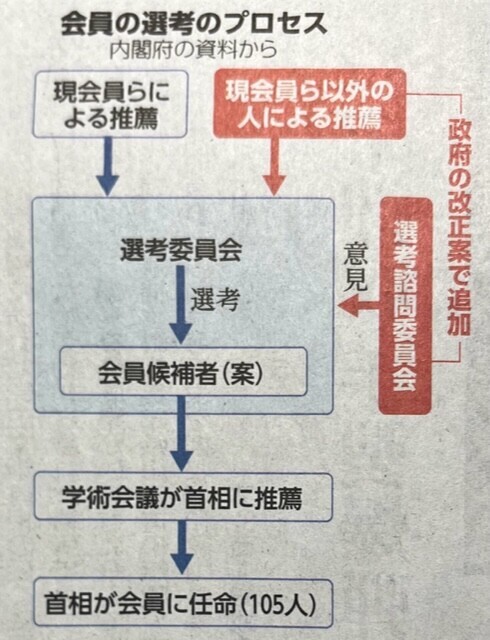

「国民から理解され続けるためには、透明性の確保が最低限必要」(笹川武・内閣府総合性悪促進室長)として、政府は、日本学術会議の会員の選考プロセスに外部の有識者による「選考諮問委員会」を新たに設けることや、会員以外からも候補者を推薦できるようにすることなどを改正案にもりこんだ。

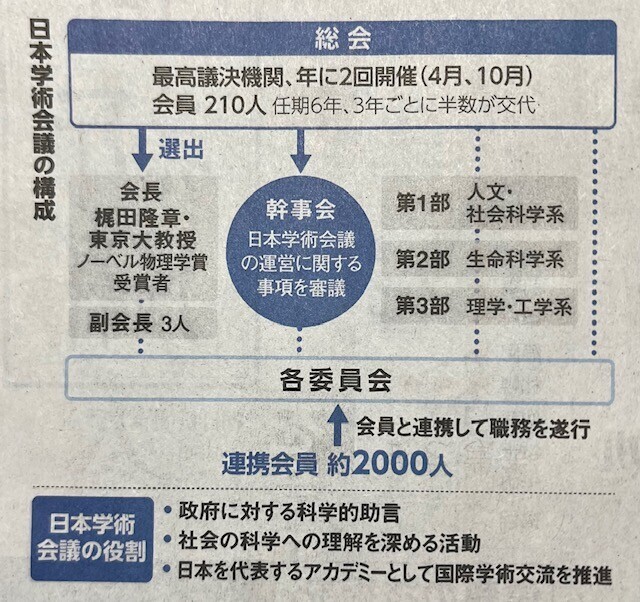

日本学術会議とは、日本の科学者を代表する機関として、戦後の1949年にできた。総理大臣の「所轄」で国からお金が出ているが、科学が戦争に動員された反省から、政府から独立した機関として位置づけられている。

当時は、政府もそのことを自覚していた。49年1月20日の第1回総会で、吉田茂首相の代理として挨拶した殖田俊吉は、「その使命の達成のためには、そのときどきの政治的、行政的便宜というようなことの掣肘を受けることのないように、高度の自主性が与えられており、ここに本会議の重要な特色がある」と述べている。

以下は日本学術会議法より。

第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。

二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

会員は210人で、3分野各70人づつから成り、今の会長は、ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章・東京大学教授。これまで、原子力の研究開発をめぐって「民主・自主・公開」の三原則を決議し、これが国の原子力基本法に取り入れられるなど、政策に大きな影響力を与える勧告を出してきた。

科学と政治に緊張関係がなければ、真に有効な提言はできない。だから学術会議が「独立性」をもっていることが重要だ。学術会議が政府の方針を批判する声明を出すこともある。

今回の法改正は、要は政府・自民党の意のままに操れる組織にしたいということで、菅義偉前首相が政府に批判的とみられた会員候補6人の任命を拒否したことを発端にしている。

本来、任命拒否の説明をすべきところ、これを無視して、学術会議の組織改革へと問題をあらぬ方向にずらした。自民党内にPT「プロジェクトチーム」が作られ、そこでの「提言」が改正案のもとになっている。

学術会議側は法改正は独立性を損ないかねないと強く反発し、18日、政府に以下の勧告を全会一致で決めた。

「政府は、現在、立案中の日本学術会議法改正案の第 211 回国会(通常国会)への提出をいったん思いとどまり、日本学術会議のあり方を含め、さらに日本の学術体制全般にわたる包括的・抜本的な見直しを行うための開かれた協議の場を設けるべきである。」

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-s187-k.pdf

一方、自民党PT幹部は「政府が法案を断念するなら、学術会議の予算を削るしかない」と恫喝発言をしており、政府・自民党と学術会議との対立は激しくなるばかりだ。

政府のやり方は、メディアを意のままにしようと画策してきたのと同様、理不尽きわまりないものだ。近年の政府は「右翼的」というより「専制的」で、これでよく、わが国はロシアや中国など専制陣営に対抗する民主陣営の一画などと言えるものだ。

今年2月、白川英樹氏や野依良治氏らノーベル賞受賞者ら8人が連名で政府の見直し方針に「熟慮を求める」声明を岸田文雄首相に送付した。この声明に各国の自然科学系ノーベル賞受賞者61人が賛同し、法改正を憂慮する共同声明を出した。すでに国内だけの問題ではなくなっている。

この法改正を強行すれば、日本は科学・学術の独立性を守れない国と世界にアピールすることになる。いま日本の科学研究力の衰退が深刻になっているなか、これがさらに加速させるのではないかと心配になる。

岸田首相は早稲田大学のOBだが、校歌の「進取の精神 学の独立」を少しでもわきまえた振る舞いをしてほしい。まずは発端となった6人の任命拒否の理由を説明し、合理的な理由がなければ撤回することから始めるべきだ。

なお、学術会議の会員の選び方には改善の余地があるかもしれないと思う。かつては国内の研究者による直接選挙で選ばれていたが、04年以降は現会員が次の会員を推薦する形になっている。これがベストかどうかだが、組織の改善については学術会議自らが検討を重ねており、その自主的な努力に待つべきだろう。

最後に朝日川柳(22日)より

「丁寧」と言うならまずは拒否理由 (東京都 三井正夫)

首相よ歌え 母校の校歌 (東京都 久保あきら)