きのうは母親の91歳の誕生日だった。

昭和4年生れ。西暦にすると1929年。世界恐慌が始まった年だ。

このごろは会うたびに、昔の話を聞き出している。母の子ども時代や戦争中の話などはこれまであまり聞く機会がなかったので新鮮だ。現代とはまるっきり別世界である。

この年代の日本人は、20万年のホモサピエンス史上、もっとも激しい世の中の変化を体験したのではないかと思う。ごくろうさまでした。

・・・・・・・・

アメリカ大統領選。ようやくバイデン勝利が確定してほっとした。

バイデンそして副大統領となるハリス、ともにいい勝利宣言だった。アメリカは癒されなければならないとのバイデンの言葉に、この4年がいかにアメリカ国民を傷つけたかが示されている。

ハリスは、黒人の下院議員だったジョー・ルイスの"Democracy is not a state. It is an act."(民主主義は状態ではなく行動だ)を引いて、だからアメリカの民主主義は保証されたものではなく、そのために闘う意思が大事だと訴えた。

堂々と理念や信条を謳いあげる二人の姿を見て、原稿なしには何もしゃべれないわが国のリーダーたちに少しは見習ってほしいと思うのは私だけでしょうか。

各国首脳からのお祝いがあいつぐなか、フランス・パリのイダルゴ市長はツイッターに「お帰りなさい、米国」と投稿し、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」への米国の復帰を期待したと報じられている。

また、コロナ対策を放棄したトランプのWHO脱退をバイデンは撤回すると約束している。世界最悪のコロナ蔓延という悲惨からの脱却には、国際協調が不可欠だ。

さらにオバマ・バイデン時代にまとめあげた「イラン核合意」にも復帰するだろう。

国際的な合意の枠組みを実効あるものにするには、残念ながら、アメリカという国の存在が必須というのが現実だ。トランプがあと4年大統領をやるとなっていたら、国際協調にはとりかえしのつかないダメージを与えていただろう。

ただし、バイデンには困難な後始末も控えている。

今世紀のアメリカの巨大な過ちとして歴史に記録されるだろうアフガンとイラクへの侵攻。いま、二国とも戦後復興どころかその前提の治安が維持できない惨状を呈している。アメリカには、ベトナム戦争以上の長期にわたる戦乱の責任をとってもらわないといけない。

・・・・・・

とりあえずバイデン勝利でよかった、と安堵する一方で、トランプが投票総数の半数近い7100万票台を集め、前回より800万票も上積みしている事実にとまどってしまう。

今回の選挙が、トランプVSバイデンではなく、トランプVS反トランプだったのは明らかだ。バイデンは民主党内で熱狂的な支持を得ていたわけではなく、反トランプのために幅広い層が妥協できる、いわば「最大公約数」というか、無難な候補として選ばれた。

この構図と結果から見ると「トランプ的なもの」を熱心に支持する人々は減っておらず、むしろ増えている。「トランプ的なもの」への支持は、この4年の間に、キワモノの臭いのするものから一般市民に浸透したようにみえる。共和党自体、穏健派がごそっと抜けて「トランプ党」になったと言われる。

これをもたらしたのは多くの人が指摘するように、新自由主義のもとでの一層のグローバリゼーションだろう。

いまや資本に国籍はなく、アメリカの労働者と中国の労働者が直接に賃金水準と効率で比較され、有利な方に投資が向かうという、仁義なきグローバルな競争になっている。「輸入品に高い関税をかけて、海外に出ていった工場を米国内に引き戻せ!」という主張に賛成するのはある意味自然な選択に思える。

格差が拡大し、身分が不安定化する多くの人々の悲鳴が“USA! USA!”の呼号となり、"We love Trump”とトランプ支持へと向かったのだろう。

しかし、その一方で、アメリカの若い層に「社会主義」をめざす人々が急増しているというとても興味深い現象がある。

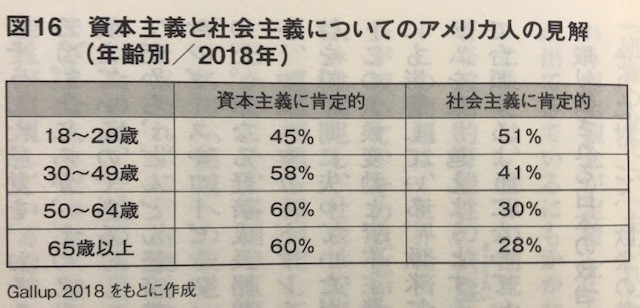

18歳から29歳の層では、なんと資本主義より社会主義に好感を寄せているというのだ。これは驚きである。

トランプが懸命に「バイデンは社会主義をやろうとしている」と攻撃しているのは、アメリカ国民の社会主義アレルギーに訴えていたわけだが、それが通用しない新人類が出てきているらしい。

そういえば、民主党の大統領候補者争いでは「民主社会主義者」を自称するバーニー・サンダースが、2016年のクリントン、今回のバイデンを脅かした。彼は、国民皆保険制度や大学の学費無料化、富裕層への増税、最低賃金の引き上げなどを公約に掲げて、若い層の圧倒的支持を集めたのだった。

社会主義を支持する若者たちもまた、新自由主義、グローバリズムで将来に希望を持てなくなっている点で、トランプ支持の人々と共通するものがあるのではないか。

なぜいま「社会主義」が人気なのか。その中身は何か。まさかかつてのソ連、中国のモデルではないだろう。

いまアメリカでよみがえる「社会主義」について考えてみたいと思う。

(つづく)