あれくらい庇(かば)われたいよね沖縄も (朝日川柳より 長野県 梶田卓)

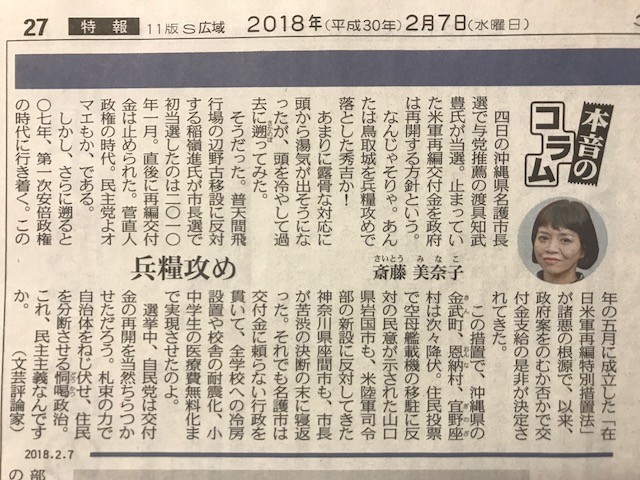

4日の名護市長選で与党推薦候補が当選するや、止まっていた米軍交付金を再開するとの報道。なんと露骨な札束恫喝。一方、森友学園問題では、数の力で首相夫人の国会証言を拒否し続けている。7日の東京新聞、斎藤美奈子氏のコラムを紹介させてもらおう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前回のブログで、山勢拓弥さんのAshi(亜紙)をブランドとして確立する場合、商品の質やデザインを高めるとともに、「働き方」そのものをブランド化する戦略がよいと書いた。

そのとき、頭に浮かんだのが森本喜久男さんの「伝統の森」。生糸をとるところから、自然染めし、デザイン(くくり)、織りまで、素材にも気を配り。心をこめて手作業で完結する村。その仕事場では、昔ながらの布の村と同じく、子どもが遊び犬やニワトリが闊歩するなかで作業をしている。

(染めの作業 仲間とおしゃべりしながらも手はしっかり動いている)

作られた布には一枚一枚、デザイナー(くくり手)と織り手、染めの原料が記されたタグがついている。買い手は工房の空気やスタッフの「働き方」をもまた購入するのである。

いま、「働き方」が注目されている。「ものづくり」においては、出来上がったもののクオリティに加えて、誰がどんな思いで、どんな環境の現場で作ったものなのかが大事になる。道の駅などで、「佐藤さんの作った大根」などと「素性」を明記して農産品を売るのもある種のブランド化だろう。

一方、100円ショップに並ぶ商品。おそらく、心をこめて作るという生産現場で作られたものではないだろう。だから、その商品は簡単に使い捨てしても心が痛まない。

「働き方」のブランド化は、これまでの大量生産、大量消費の趨勢を変えていく一つの大きなきっかけになっていくのではないか。