今朝の新聞の一面トップが将棋の藤井聡太が渡辺明名人に勝ったニュース。

藤井は20歳10カ月での名人獲得となって、谷川浩司が1983年に達成した史上最年少名人(21歳2カ月)の記録を40年ぶりに更新。さらに羽生善治が96年に全七冠制覇を達成して以来、史上2人目の七冠となった。

将棋にかぎらず、その道の超一流の人たちはみな天才で、実力は紙一重だと漠然と思っていた。ところが藤井は別格らしい。谷川浩司がこう評していた。

「私は羽生さんが七冠全制覇を成し遂げた時のタイトル戦の相手でした。その時の羽生さんの強さは、二番手以降の棋士でも技術的・精神的なミスを修正すれば五分に戦える感じはありました。一方、今の藤井さんと二番手以降の棋士との差を考えると、「ここをこうすれば互角に戦える」というのが、少なくとも私からは見えない。」(朝日朝刊)

紙一重の「一重」にも厚い薄いがあるらしい。

それはともかく、大谷翔平にしても藤井惣太にしても、人気、実力が飛びぬけているのはもちろん、人としての振る舞い、人格の面でも好感をもたれる若手が世の中をちょっと明るくしているようだ。

・・・・・・・

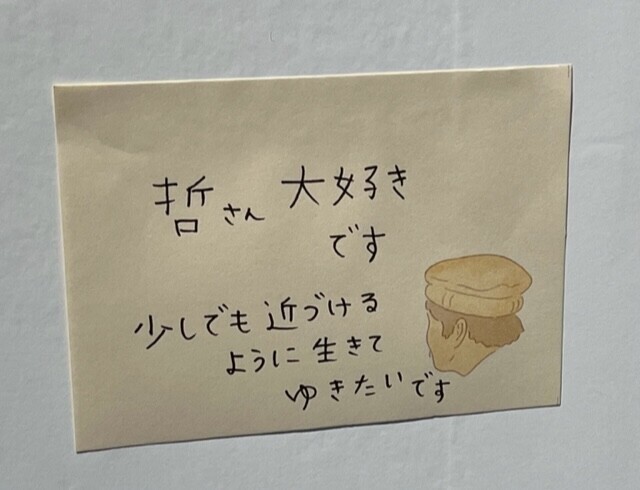

中村哲ロングインタビューのつづき。

Q9:グローバリズムというものを先生はどのように考えますか?

前はインターナショナリズムという言葉があったが、それとは少し違う。グローバルスタンダードだとか、まあ均一性を要求する。ちょうど、工場でできる部品のような人間を生産することとつながってくると思う。それを考えると、いかに野暮ったく見えても、身近な人を地縁、血縁を大事にして、泥まみれになりながら、汗をかき働いている人たち、これは対極にある世界だと思う。

人間というのは、いろんな人がいて当然なわけで、それを一つのものに括ってしまうと、一つの危険性があると思う。ちょうど戦争中、日本が大東亜共栄圏というのを唱えて、東南アジア各地へ日本的な画一性を押し付けようとした。しかし、それでもまだマシな方で、いま進行しているグローバリズムというのは、世界中を巻き込んで、かつ文化まで変えてしまうという非常にステレオタイプな、非人間的なものを感じる。

Q10:こうした状況の中で、先生はアフガニスタンという国をどのように思っていますか?

アフガニスタンという国は、非常に多様な人々が多様な部族や多様な民族そして多様な階層があり、これがうまく同居して住んでいる。いかに摩擦なく人と折り合って生きていくかということが、一つの伝統になっている。それがこの国の特徴。はたから見ていると我々とずいぶん合わないなとか、ちょっと違った人たちだなと思う中にも一歩踏み込んでみると、そう変わった人間じゃないな、ということが分かる。

同じ泥棒にしても、日本のようにちょっと競馬ですったから、遊び金が欲しくて盗るという泥棒は案外少ない。あした子どもにひもじい思いをさせないために、ちょっとかすめてくるとか、これは非常に多いが、それぐらいは目をつぶる社会。そういうことを考えると、何か温かい感じがする。

Q12:先生を取材してきて一番印象に残ったのが、「人は信頼に足る」という言葉でしたが、その意味はどんなことなのでしょうか?

まあ厳密にいえば、人の真心は信頼に足るということ。いろんな人に裏切られたり、盗まれたり、いろんなことがあったが、やはりその人の持っている真心というのは、共通したものがあって、それは信頼に足る。

それは誰の中にもある。たとえ殺人を犯す人の中にもある、という気がする。どんな善人であっても、影はこの人の中にもあるのだと思う。それをひっくるめて人間というのは愛するに足るものだ、真心は信ずるに足るものだと思う。

Q13:先生はときどき「終わりの始まり」という言葉を言いますが、それは何を意味しているのですか?

「終わりの始まり」というのは、少し調子が強いかもしれないが、終わりが見えてきたという状態ではないかと思う。終わりの始まりとは厳密には人類が誕生してから常に終わりの始まりであったわけで、ある時代の一つの区切れとでもいうのか、そんな感じがしている。

身動きが付かない状態になり、みんなが社会全体が悩むような社会。これはふつう、長続きした試しがない。一つの区切れがあるのではないかと思う。区切れというか、終末を作り上げたのは、終末を経て新しく生まれた一つの考え方なり動きだったから、今に始まったことではないが、ちょうど仮面がはがれるように、何かがはげて、あ、こういうことだったのかと言える世界がいつか来るような気がする。それが人の真心であったり、こんなところにこんな美しいものがあるのかという発見があったり、ということが脈々と続いていくわけで、それが救っていくのではないか。

(つづく)

きのうの「セロ弾きのゴーシュ」の話。何かをやろうとすると、それを邪魔するように見えるいろんなことが次つぎに起きて、それらに対処してきたが、「それでええんじゃないか」、それは神が決められたことと受け入れざるを得ないと中村さんはいう。

中村哲さんの半生の述懐から私が学んだことは、国際貢献とか人類のためになどと大それたことを掲げなくてもいい、次々に遭遇する事件や人を「ご縁」として誠実に向き合っていくことが大事で、結果としてはじめにやりたいと思った道から離れていってもよい、ということ。

若いころ中村さんは、一生、昆虫を研究していたかったそうだ。評論家の佐高信との対談で語っている中村さんの揺れる青年期の話は興味深い。(週刊金曜日02年5月17日号)

佐高「医者になろうとしたのはどうしてなんですか」

中村: 高校時代、私は昆虫が好きで、山を歩き回っていた。虫はイジワルをしないし、人畜無害(笑)。人間関係のわずらわしさがない。虫や植物に気を注いでいたほうが気がやすまる。昔から、田舎で虫の研究をしながらファーブルのような生活をするのが夢ではあったんです。

佐高 その延長で医者に?

中村: ではないですね。私はクリスチャンで、高校の時に内村鑑三の『後世への最大遺物』という本を読んで感じることがありました。その頃は、中学くらいで集団就職する者も多く、大学進学者が少なかった。うちの父も厳しい人で、正当な理由がないと進学させないという。大義名分が必要で、あのころ無医地区が多くで問題になっていましたから、「日本の役に立つんです」と言えば親を喜ばすことができた。

佐高 どんな学生時代だったんですか。

中村: 佐高さんと同じで、大学紛争。佐世保港が近くて、入学した翌年にエンタープライズ号が来て、九州大学の教養部が基地になったりして、それからゴタゴタに巻き込まれたりした。たまたま自治会の役員をしていたので、お巡りさんの厄介になったり。一時は、大学をやめたりしました。

佐高 何をしていたんですか。

中村: お医者さんも立派な人ばかりかと思っていたらそうでもないんですね。それよりも自活したほうがいいと思って、ロッカーをつくる工場でロボットにたいに毎日働いていました。でも、一生この仕事するのはなと思って、たまたま大学に戻ったら籍がありました。

中村哲さんが医師になったことを、よく「中村さんは人の役に立ちたいと医師の道をめざしました」とさらっと説明されることが多いが、実は「医者になる」というのは大学進学を親に説得する「口実」だったり、在学中は反米デモで警察にパクられたり、大学をドロップアウトして工場労働者になったりとすったもんだあって医学部を卒業した。

当初の夢だった「昆虫の研究」からはどんどん遠ざかっていくのだが、「昆虫」はそのあと中村さんの人生の岐路に再び登場する。