大震災10年で、メディアで組まれるニュース特集やドキュメンタリーに今さらながら被害と傷跡の大きさを感じている。

被災地では、巨大堤防ができ、道路や港の再建、災害公営住宅の建設や高台への住宅移転など、基盤づくりは終わりつつある。しかし、復興はこれでいいのかと言えば、問題の大きさの方に目が向いてしまう。

東日本大震災復興基本法の「基本理念」にはすばらしい言葉が並ぶ。

「災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を視野に」「二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して」「行政の内外の知見が集約され」・・

しかしそうはなっていない。

「都市基盤は整ったものの空き地だらけ。人口は3割減。ぴかぴかの過疎の町だ」(8日の朝日新聞朝刊「大槌町民のため息」東野真和編集委員・釜石支局長の記事)

“ぴかぴかの過疎の町”か・・。被災地は高齢化や過疎化をふくめ、日本の縮図ともいわれる。大槌町民のため息を私たちも受けとめて、被災地への支援のありようを見直すととともに自らの住むところをどんな地域にすべきか考えたい。

その一方で、復興どころか、10年経つのに帰宅さえかなわない「帰還困難区域」の人びとがいる。

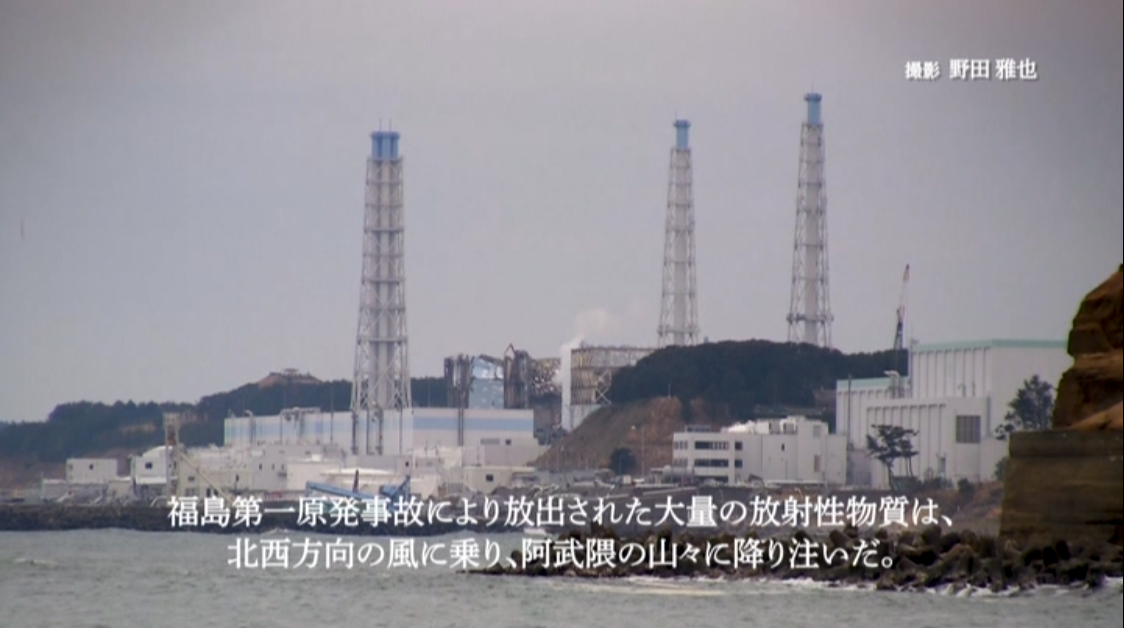

福島県浪江町津島は、阿武隈の山々に囲まれた山村で、放射線量が高いとして「帰還困難区域」に指定され、住民はいまだ帰ることができない。総面積のわずか1.6%が「特定復興再生拠点区域」に指定され地域再生を目的に除染作業や家屋の解体がはじまったが、98.4%は手つかずのまま、帰還のめどは立っていない。

津島の人々は、消えゆくふるさとの最後の姿を100年後の子孫たちに遺そうと、映像の製作を決めた。

津島の約520戸すべての家屋、建物をドローンで空撮するという徹底したプロジェクトで、その一部が『ふるさと津島』という70分の作品になった。

先日、江古田映画祭でこの作品を観た。すばらしいドキュメンタリー映画で、感動した。貴重な記録としてながく伝えられていくだろう。

先日、江古田映画祭でこの作品を観た。すばらしいドキュメンタリー映画で、感動した。貴重な記録としてながく伝えられていくだろう。

♪津島山中 カラスも鳴かぬ 今じゃ開けて バス通る・・津島小唄にのってドローンが住み慣れた地域の風景を映していく。

「ああ、津島、ふるさとを思い出すだけで気づけば数時間過ぎてるない・・」。土地の言葉でナレーションを語るのは津島住民だ。

一軒一軒、住民の名前入りで家屋が映し出される。

魚を捕って遊んだ山や渓流、学校、寺、工場、なじみの商店・・すべての思い出をすくうようにドローンがなめていく。その撮影高度、移動速度がナレーションにちょうどよく合って、ドローンとは、こういう映像を撮るためにあったのかと思わせるほど、心に染みる。

この作品の核は、7人の住民が語るふるさとへの思いだ。

その一人、三瓶春江さんは父親が満州からの引揚者だ。津島には満蒙開拓団だった人々が多く入植し、クワ一本で山林や原野を農地にかえ、今日の津島を作ってきたという。

春江さんは、4世代10人家族。父親は孫との暮らしを楽しんでいた。

冬は孫にかまくらを作って甘酒を飲ませ、夏はホタルをたくさんとってきて家の中に放したりと、自然のなかで一緒にのびのびと遊んでいた。それが原発事故で家族はばらばらになり、もうあの暮らしは戻ってこない。

春江さんは語る。

満州から引き揚げてきた父は、大変な思いをしてこの家を建てた。開拓者のまとめ役をやって認められ、役場の職員として定年まで働いて家を建てることができた。その苦労を思えば、家は父の生きた証(あかし)。それが原発事故以来放置されて朽ちていく。父は去年6月に亡くなるまで、津島の家に帰りたいと言いつづけた。解体したくなんかないけど住めないのだから解体せざるをえない。どれだけの思いで解体を決意したのか、分かってほしい。私たちが生きてきた歴史が、家を解体することでなくなってしまう。だから家が解体して無くなってしまう前に、私たちの思いを子どもたち、孫たちにも伝えたい。また、原発事故がどんなものかを伝えていくのも私たちの義務だと思う・・と。

春江さんの一家は、国によって満蒙開拓に動員されてすべてを失い、戦後はやはり国の方針による原発推進の結果、苦労して築き上げたふるさとを放棄せざるをえなくなった。二度も国策による「棄民」となったわけである。

作品のなかで証言するのは、春江さんのほかに、伝統芸能の世話役である庭元、震災の混乱のなか夫と息子を病気で亡くした主婦、都会から嫁にきて戸惑いながら土地になじんできた婦人と多様だ。こうしたさまざまな角度からの語りによって、津島というコミュニティの姿が立体的なイメージとして立ち上がってくる。

この7人それぞれが、津島がいかにかけがえのない大事なふるさとであるかを、ありったけの思いをこめて語っていく。

目に涙を浮かべながら語る思い入れの深さに圧倒された。これだけ熱くふるさとを語れることに尊敬の念さえおぼえる。そして、この人たちを絶望のどん底に落とした人災に強い憤りが沸いてくる。

失ったものの大きさはいかばかりか。映画を作ったのは、かけがえのないふるさとの姿をなんとか後世に遺したいとの執念だ。

撮影・監督は、報道写真家・映画監督の野田雅也さん。

住民から密度の高い、心にしみる語りを引き出しているのがすばらしい。住民との強い信頼関係のたまものだろう。

この作品を観ながら、ひるがえって自分にとっていま住んでいる地域はどんな意味を持つのかと考えさせられた。私は生まれは田舎だが、人生の大半を都会で暮らし、費用対効果や利便性で住む場所を選んできた。津島の現状は酷いものだが、人としてのあり方には教えられるものを感じた。

この作品は「ふるさと津島を映像で残す会」製作で、DVDが1000円で販売されている。多くの人に観てほしいと安価で提供しているそうだ。

今後原発事故関係の映画を観る会などあれば、ぜひこの『ふるさと津島』を上映作品に加えてほしいと思う。

津島の住民は、国と東電に除染による原状回復と古里を奪われたことへの精神的慰謝料など計約265億円の支払いを求めて裁判を起こした。今年1月7日、福島地裁郡山支部で結審し、判決は7月30日に予定されている。

《原告側は最終の意見陳述で、津島地区では住民互助の「結い」が営まれ、田植え踊りの伝承などを通じて地域が家族のように暮らしていたと説明。除染や家屋解体のスケジュールが国から示されず、先祖代々の自宅が朽ちていくことへの苦しみも訴えた。

今野秀則原告団長は「東電が主張するような単なる郷愁ではない。地域に根差した生活を失うことは人生を奪われるに等しい」と強調した。

被告側は、中間指針に準じた慰謝料を既に支払っているなどと主張。2002年公表の地震予測「長期評価」は科学的根拠がないとして、原発の安全基準に採用しなかった判断過程に著しい過誤はなく、津波は予見できなかったと反論している。

15年9月提訴。1地区の住民がまとまって主に原状回復を求めた訴訟は初めてで、原告は地区住民の約半数の218世帯643人。訴えによると、古里を奪われた精神的苦痛への慰謝料を月10万円から35万円に増額し、地区の放射線量を毎時0.23マイクロシーベルト以下まで低減することなどを求めた。原状回復が認められない場合の慰謝料として1人3000万円も求めている。

https://kahoku.news/articles/20210107khn000040.html

津島住民がいかにふるさとへの強い思いをもって団結しているかがわかる。

この裁判にも注目したい。