畑で野菜作ってると言うと「農業やってるんですか!」と反応が返ってくるが、ほんの“まねごと”にすぎない。

体験農園の地主のおじいさんに「ほら、穴掘って」、「ほら、堆肥入れて」と指示されるがままにやってるだけ。

ここ2回は天地返しといって、土地の表層と深い土を入れ替える土木作業で腰が痛くなった。それでも、毎回、自分が植えたもの以外の作物も「お土産」に畑から採って持って帰っていいので、とてもありがたい。

きのうのお土産こみの収穫は、一番上から白菜2玉、その左下が広島菜、その下の細かいのはカブを間引いたもの、その右はほうれん草、真中がブロッコリー、右上がカブ(赤いのは何だか不明)。

ほうれん草をすぐにおひたしにして食べたら味が濃くてうまかった。新鮮だからか。

そんなことで、畑いじりはいい気分転換になっている。

また、故森本喜久男さんが「土を触ることは大切だ。そうすることで五感が甦る。頭で考えるのではなく、身体で感じることが大事だ」と力説していたことを思い出す。五感が甦っている実感はまだないが、今年も続けてみよう。

・・・・・・・・・・・

前回、江戸期の女性の方が自由だったと『逝きし世の面影』を紹介したら、旧友の長野の地域史研究家、桂木恵さんから「同感です」とのメールが届いた。

桂木さんは一つの例として、夫から妻への離縁状、「三行半(みくだりはん)」をあげる。これが夫が好きなように妻を追い出すことができた専横を示す、というのは誤解だという。詳しく解説してくれた。

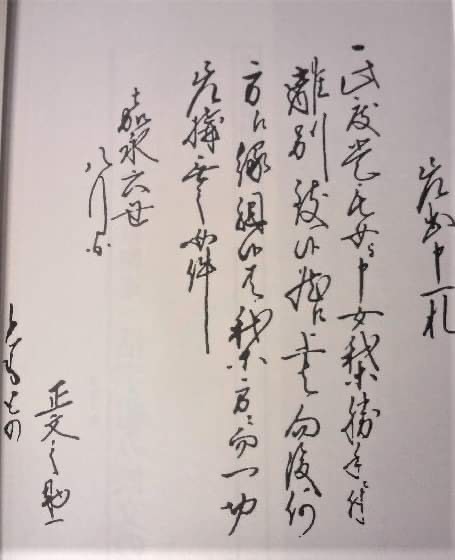

差出申一札(差し出し申す一札)

一.此度(このたび) とも女と申(もうす)女 我等勝手に付

離別致(いたし)候 然ル上は向後何方(いずかた)え縁組候共(そうろうとも)我等方にて差構無之(さしかまえこれなし) 如件(くだんのごとし)

嘉永六丑

八月一日

政之助

ともとの(殿)

江戸時代は庶民が離婚する場合、三行半を夫から妻に出すことが義務づけられていたという。以下、桂木さんの解説。

「離縁状の多くが三行と半分に分かち書きしたので、三行半と言われます。ポイントは、離縁した以上は、その女性がどこの誰と結婚しようと、元亭主の側は一切関知しないのでご自由にという部分です。これさえあれば、女性は自由に再婚できましたので、今日よりも離婚ははるかに簡単だったようです。

これは離縁状というより、再婚のための女性が勝ちとった証明書と位置づけた方がいいような気がします。」

この事情を知って、妻「あんた、はやく三行半書いてよ」、夫「わかったよ、いま書くよ」みたいなやり取りを想像するとおかしい。

桂木さんは、こうした大らかな女性のありようが失われた背景について、「明治以降政権を握った薩長の下級武士の価値観が女性の地位を低めたと言っていいと思います」としている。

地位や階級による大きな違いは、外国人の眼にも明らかだったようで、武士階級の封建的な道徳が、近代化のなかで強化、増幅されていった面があったようだ。

鹿児島は桂木さんの出身県で、男尊女卑の地というイメージがあるが、今はどうなのだろう。

ついでに、江戸の男たちはみな「イクメン」だったようだ。

『逝きし世の面影』より。

「私はこれほど自分の子どもに喜びをおぼえる人々を見たことがない。(略)

毎朝六時ごろ、十二人か十四人の男たちが低い塀に腰を下して、それぞれ自分の腕に二歳にもならぬ子どもを抱いて、かわいがったり、一緒に遊んだり、自分の子どもの体格と知恵を見せびらかしているのを見ていると大変面白い。その様子から判断すると、この朝の集りでは、子どもが主な話題となっているらしい」(英国人女性旅行家イザベラ・バード)

「江戸の街頭や店内で、はだかのキューピッドが、これまたはだかに近い頑丈そうな父親の腕にだかれているのを見かけるが、これはごくありふれた光景である。父親はこの小さな荷物をだいて、見るからになれた手つきでやさしく器用にあやしながら、あちこち歩きまわる」(初代駐日英国公使オールコック)

男が子どもの面倒を見るのは、妻に言われたからでも、義務感からでもない。女も男も好きなように生きていたのだろう。

そんな風景をもう一度みたいものだ。