府中市の「郷土の森公園」に自転車で行って、一人でお花見をしてきた。

珍しい桜があった。御衣黄(ギョイコウ)。花は淡い黄緑で八重。花弁に紅色と緑の筋がある。初めて見た。いま満開だ。

こちらは思川(オモイガワ)という品種だそうで、説明書きによると「半八重咲き 花弁先端に切れ込み 名は栃木県小山市にある川の名」。小ぶりでかわいい。

近年、ソメイヨシノ一辺倒をやめて多くの品種の桜を植える公園が多い。満開の時期がずれて長く楽しめるのがいい。

・・・・・・・・・・・・・・

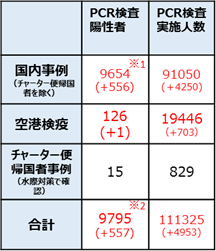

厚労省の発表から。

18日(12時)の集計では、新たな陽性判定が557人、検査実施数が4,953人。

19日は陽性者が557人、検査実施が1,491人。

これで、クルーズ船のケースを除いて、日本での感染者が1万人を超えた。

陽性判定の数が高止まりしていることと、検査実施数に急速な増加がみられないのが気がかりだ。

・・・・・・・・・・・・

一方、韓国の徹底した「検査と隔離」方式が成果を収めている。

きょう、韓国では新たな陽性者が8人だったとの報道。これはすごい。

日本では、2月ごろ、韓国のドライブスルーのPCR検査を冷笑し、検査を絞る日本式でいいんだと主張した「識者」が何人もテレビで発言していたが、「勝負あった」という感じだ。

ドライブスルー検査はすぐにドイツなどが真似し、いまや日本でも導入する機運になっている。陽性者のうち「感染経路不明」が日本では7割にも上るのに対して、徹底した検査をやってきた韓国はわずか3%以下だという。

また、コロナ感染が疑われる人は、通常の病院とは別の選別診療所(日本でいう発熱外来)で対応することを、韓国は早くも1月末に始めていた。

軽症者を病院とは別施設(生活治療センター)に収容する方式も、いま日本が取り入れて、ホテルなどを押さえ始めている。

先日の韓国総選挙で、文大統領の与党が圧勝したのは、このコロナ対策が国民の信頼を得たからだった。

非常時に誰がリーダーか。これは大きい。

日本は個々のクリニックや自治体など「現場」が必死にがんばっているが、すでに東京の救急外来がパンク状態になっている。

心身とも疲労するなか職務に尽くしている医療関係者に敬意を表するとともに、事態の好転を祈ります。

・・・・・・・

さて、上杉一紀『ロマノフの消えた金塊』。

ロシア革命後の内戦で白軍を支援した日本軍は、最大動員時に7万2400名という膨大な兵力をシベリアに展開した。その派遣軍のおもしろいエピソードが本書にいくつも登場する。

浦潮(うらじお)派遣軍第2代司令官の大井成元中将が、第12師団長時代、麾下の部隊がパルチザン(赤軍)に包囲され全滅する事態が起きた。パルチザンの動きが皆目分からなかったことが原因とみた大井は、在留邦人女性の出上キクを訪ねた。

出上キクは長くシベリア各地を歩き、中・露・朝の言葉に通じ、地元で大姉御として知られていた。いわゆる「からゆきさん」上がりだが、大井はそんなことにはお構いなく頭を下げて軍への情報提供を頼んだ。

以来、キクは自ら馬賊を率い、荒木貞夫大佐(皇道派のカリスマで後に陸軍大臣になる)が支援する特務機関に連なり、伝説の「シベリアお菊」となったという。

また、彼女と並び称された「満州お菊」という怪女もいた。

本名を山本菊子といい、やはり天草出身の「からゆきさん」として大陸を転々とした女性だ。

馬賊の孫花亭(張作霖の兄弟または義兄弟だったと伝えられる)が経営するブラゴヴェシチェンスクの酒場「オーロン亭」のマダムに収まった彼女は、キク同様、第12師団のために敵情を深く探ったという。

当時の満州、シベリアには、今からは想像できないほど多彩な日本人たちの人間模様があったことを知る。それぞれの人生に思いをはせると、歴史の「厚み」が迫ってきて、一つのものさしで時代をばっさりと評価するにためらいを覚える。

例えば、先の二人の「お菊」の生き方を知ったうえで、いわゆる「従軍慰安婦」問題に目を向けたとき、これまでの議論とは違ったものが見えてくるのではないか。

ロシア革命後の混乱と白軍の実態についても教わるところが多かった。

私は若いころ、恥ずかしながら、白軍=反革命=反動で「悪」という単純な見方をしていた。のちに、ロシア革命は、スターリン時代まで含めれば、「反革命」のレッテルを貼られて命を絶たれた人(処刑、人為的な餓死、収容所送りや強制労働による死など)が2000万人に上る事実を知り、(歴史に「もし」はないにせよ)あれはやってはならなかった革命だと考えるようになった。

本書で、「白軍は必ずしも右翼の軍隊ではない。実際には自由と共和のロシアを望む者を主体に、レーニン的な指導原理を拒否する社会主義者、皇帝への忠誠を捨てない保守派らで幅広く構成されていた」ことを知り、本書に登場する何人もの「白軍」の人物像を読んでいく中で、「反革命」とみなされた人々への共感をあらたにした。

悲惨な逸話もある。白軍とともに中露の国境を目指して多くの難民(3万人と言われる)が荒野を歩き、バイカル湖にさしかかった。

「昼夜を問わず容赦なく襲い掛かる北極からの冷たい強風に晒され、信じがたいことだが、立像状態で息絶える者が続出したという。氷が緩み始めると、死者たちの立像は幾重にも巻き付けた携行品の重みで、古代には海溝だったという世界最深の湖底へと次々に呑み込まれていった。史上稀な大量凍死、大量遭難であり、ロシア内戦中の一大悲劇として語り継がれるところだが、犠牲者の中核が白軍関係、追い詰めたのが赤軍とあって、ソ連時代にはまともに光が当たらなかった」(P101)

今の私なら、この悲劇は脱北者や香港の闘う若者たちの運命と重ね合わせてみることができる。

世界史の大きな転換点でありながら、ソ連でも日本でも見過ごされた多くの史実があることをこの本で学ぶことができた。

著者の上杉一紀さんは、テレビ朝日系の北海道テレビでマニラ支局長、報道部長などを歴任したジャーナリストで、30年近くお付き合いいただいている。

多忙ななか、膨大な資料を渉猟して本書を仕上げたのは、あくなき好奇心はもとより、皮相な歴史認識に一石を投じようという義侠心もあったのではないか。

上杉さんには『ロシアにアメリカを建てた男』という著作もあり、次回紹介してみたい。