外出自粛要請で、本でも読もうかと思っている方も多いだろう。

お勧めの一冊が、上杉一紀『ロマノフの消えた金塊』(東洋書店新社)だ。

「消えた金塊」とくれば、「徳川埋蔵金」やら「フィリピンの山下財宝」やらの怪しげな話を思い浮かべがちだが、これは本格的な歴史検証の本であり、近代史と現在の日露関係に多くの新たな発見をもたらし、知的興奮を堪能させてくれる。

アマゾンの紹介文にはこうある。

《ロシア革命とともに流出したロマノフ王朝の財産。革命後の内戦、日本をはじめ列国の介入により混乱を極めるロシアの大地を、500トンの金塊・金貨はシベリア鉄道を東にたどる。その莫大な財貨のゆくえについては、いまなお陰謀と伝説が語り継がれる。一部は日本にも持ち込まれた金塊の運命を、「証拠主義」に徹し究明する、「ロマノフ金塊疑惑」の決定版。》

第一次世界大戦直前の1914年、ロシアのロマノフ王朝は、アメリカに次ぐ世界第二位の金保有を誇り、その保有量1240トンは、全世界の金準備の2割を占める莫大なものだった。

1917年、十月革命が勃発、レーニン率いる革命権力は、武力でこの金準備を接収した。戦争の3年で金準備は減り、ボリシェヴィキが押さえたのは976トンだった。

その後、各地でソヴィエト政権に対する武力抵抗や反乱が起き、全国に広がるなか、ボリシェヴィキは大量の金塊をモスクワ東方700キロのカザンの保管庫に移送した。

ところが、白軍(革命に反対する勢力を、赤軍に対して「白軍」と呼んだ)とチェコ軍団がこの保管庫を襲い、500トンもの金準備を強奪したのだった。

金塊500トンといえば、いまの欧州中央銀行の金準備高に匹敵する途方もない量で、現在の価値で2兆5千億円に相当する。

この金塊がその後どうなったのか。この壮大な謎に挑んだのが本書である。

「ジャーナリズムの世界で同様の(金塊の行方を追う)試みは過去にもあったが、いずれも断片的だったし、『消えた黄金の追跡』と口に出したときに付いてまわる、ある種の生臭さが邪魔するのか、アカデミズムの側もこのテーマには冷淡だった。専ら証拠主義に立って史実のピースをトータルに集められないか―、筆者は長らくそんな思いに取りつかれてきた」(本書「はじめに」)

上杉さんは、膨大な資料を探し求め、「証拠主義」の地道な検証作業を経て、ついに金塊の流れを解明することに成功した。ちょうど100年の時を経ての驚くべき成果。

まさに「ロマノフ金塊の謎を解く決定版の一冊」(ノンフィクション作家、大島幹雄氏の書評)だ。

この本の紹介はまたあとにして、昨日きょうの新型コロナ感染者数を見てみよう。

・・・・・・・・・・・・・

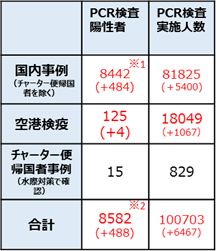

きのう16日の発表では、新たな陽性判明が488人、検査実施が6,467人。

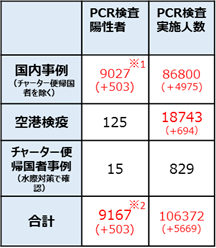

きょう17日の発表では、新たな陽性判明が503人、検査実施が5,669人。

累積で、これまで陽性判明したのが9,167人、検査実施したのが106,372人となる。

新たな陽性者が増えてきたのは、14日発表で検査実施数が1万人を超えたが、このときの結果が出てきたからだと思われる。

きょう夜のニュースでは、東京都で201人とはじめて200人台の新たな感染者が判明したと報じられている。厚労省の報道発表データは、正午集計なので、ちょっと遅れる。東京のこの数字は明日の厚労省データに反映されるだろう。

陽性者数が急伸している地方がいくつもあり要注意。明日明後日で、累積陽性者1万人突破は確実だ。

・・・・・・・・・・・・

『ロマノフの消えた金塊』つづき。

消えた金塊の行方をたどる面白さもさることながら、私にとっては、その追跡から見えてくる当時の日本と世界の「風景」に深く興味をそそられた。

白軍がボリシェヴィキから500トンの金塊を強奪したのが1918年8月5日。

ちょうどそのころ、ロシア内戦に介入すべく列強とともに日本もシベリア出兵を開始していた。8月3日、英連邦のカナダ軍、9日にフランス軍、12日に日本軍、19日にアメリカ軍がウラジオストクに上陸、連合軍による国際協調出兵の幕が開いたのだった。

白軍のリーダー、コルチャーク、セミョーノフらは金塊を日本での資金調達にあて、また東への輸送を日本軍に依頼するなど、日本を頼みにしていた。

つまり、金塊は、国際政治の権謀術策の渦巻くただなかを流れてゆき、そこにわが日本が深く関与していたのである。

上杉さんは、第一次大戦からロシア革命、内戦と列強による干渉戦争という近代史の激動に、金塊の動きをしっかり配置して描写している。

歴史を「鳥の眼」と「虫の眼」で観よ、と言われるが、本書は膨大な資料に虫の眼で分け入りながら、そこに埋没せずに鳥の眼で歴史のコンテキストに位置づけていく。読んでいて新たな発見がたくさんあり、とても刺激的である。

上杉さんの問題意識は、もともと単なる謎解きにとどまっていなかった。

「日本からロシアへの視座は、北方領土やシベリア抑留など、第二次大戦の『被害者』としてのそれにほぼ固定化され、一向に代り映えしない。

ロシア内戦に列強とともに介入したシベリア出兵もまた、日本では忘却の彼方だ。最大動員時には7万2400名という膨大な兵力をシベリアに展開させた結果、当時の国家予算のほぼ一年分に匹敵する戦費を費やし、しかも、血を流して得るものがなかったという意味で、近代日本初の負け戦であったにもかかわらず、である。加害者的側面があったからといって、史実から目を背け、あるいは、当時の日本や日本人の営為を十把一絡げにして、否定一色に塗りつぶすだけでいいはずがない」(「はじめに」より)

ロシア革命以前、日本がロシアに多額の戦費を貸し付けており、金塊について原内閣の蔵相、高橋是清が「その運命について本邦は深甚の利害を有する」と重視していたこと、干渉戦争において日本が突出した役割を果たし全派遣軍中、最も遅くまでシベリアに残っていた事実などは意外に知られていないだろう。

当時の日本の政治において、ロシアファクターは重要な意味をもっており、本書は、日本政治史を裏から見るようなおもしろさがある。

革命後、日本に「白系ロシア人」が多く滞在し、また日本から第三国に移住していったが、それは日露の独特な関係を示している。

ちょっと古い話になるが、名横綱、大鵬の父親はウクライナ人のコサック騎兵隊将校(白軍)だったし、プロ野球のスタルヒン投手の父親はロマノフ王朝の将校で、革命政権からの迫害を逃れ、シベリアを横断して日本に亡命している。

日本はロシアからの難民受け入れ国の一つだったのである。

シベリアへの邦人進出の実態も興味深い。

ロシア革命当時、極東ロシアの中心地、ウラジオストクに「第十八銀行」という地方銀行が営業網を伸ばしていた。本店は長崎。その背景には「からゆきさん」の存在があった。「からゆき」は本来、長崎港周辺、島原半島、天草諸島あたりの言葉で、海外出稼ぎ者を指すという。

長崎は、ロシア艦隊が、ウラジオの結氷期に船舶修理を兼ねて長期滞在する場所であり、彼らを慰撫するために近在の貧家から若い娘たちが集められた保養施設もあった。

日露戦争で戦火を交えた両国だが、その後の交流は意外なほど深く多様だった。

「1910年の統計には、ウラジオストクの在留邦人約3,000のうち、半数が長崎、熊本両県出身者に占められていた。定期航路も開かれ、『長崎県浦潮(うらじお)』と住所を書いた手紙が、ちゃんと相手に届いたという冗談めいた逸話さえ残る」(P65)

第十八銀行は、出稼ぎ先の「からゆきさん」と日本の故郷とを結ぶ役目を果たしたのだった。

はるばる極東ロシアまで出稼ぎにきた「からゆきさん」の中からは、シベリア出征の日本軍が情報提供を頼った「シベリアお菊」なる豪傑まで輩出したのである。

(つづく)